- Noticias / Una experiencia de alfabetización de científicas del CONICET junto a la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Una experiencia de alfabetización de científicas del CONICET junto a la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)

Financiada por el organismo internacional en conjunto con UNICEF, el proyecto que alcanzó a 5 mil estudiantes salteños buscó achicar la brecha educativa producida por la pandemia.

Compartir en

redes sociales

Durante los últimos meses de pandemia, los responsables de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) convocaron a la investigadora del CONICET Celia Rosemberg y su equipo. La invitación era para pensar estrategias que permitieran atender a la situación educativa de niños de comunidades originarias que viven en zonas rurales y contribuir, de ese modo, a saldar la brecha en aprendizajes, que se había profundizado debido a la crisis sanitaria del coronavirus, la falta de clases presenciales y el escaso acceso a recursos virtuales. Rosemberg y su equipo ya habían trabajado en años anteriores con la OEI, el mayor organismo de cooperación multilateral de países iberoamericanos. Ahora, la propuesta era llevar adelante un proyecto con distintas comunidades ubicadas en los departamentos de Santa Victoria Este y Embarcación en la Provincia de Salta que, desde una perspectiva intercultural y bilingüe, partiera de la consideración de las necesidades de niños de jardín de infantes y el primer ciclo de la escuela primaria. El proyecto, que se ejecutó entre 2022 y 2023 e involucró diversas acciones orientadas a contribuir con el proceso de alfabetización -desarrollo de materiales pedagógicos, formación docente, seguimiento de intervenciones pedagógicas en las aulas-, llegó a cinco mil estudiantes salteños.

“La pandemia implicó muchos problemas en todos los niveles educativos, en todos los sectores sociales de todo el país. Las clases se suspendieron, los chicos y los docentes se enfermaron. El dolor social que trajo aparejado también afectó a los chicos pequeños: los papás y mamás que tenían que trabajar en un contexto de incertidumbre en relación con la enfermedad o que perdían el trabajo, la falta de contacto no solo con los abuelos u otros adultos sino también con otros niños, con pares, todo eso incidió de manera muy importante para el desarrollo lingüístico temprano. En el Chaco, por ejemplo, o en Salta, no sólo no tenían clases en las escuelas rurales, sino que tampoco tenían posibilidad de participar en clases virtuales para mantener la continuidad pedagógica conectándose a internet. De modo que esas comunidades, en las que ya los recursos materiales y humanos del sistema educativo eran más escasos, sufrieron en mayor medida el impacto de la pandemia”, advierte Rosemberg.

Desde 2012 y hasta 2019, ella y su equipo del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental “Dr. Horacio J. A. Rimoldi” (CIIPME, CONICET), conformado por las investigadoras Alejandra Stein, Maia Migdalek y Florencia Alam y a la profesional Gladys Ojea, había llevado adelante numerosos proyectos de alfabetización en diversas comunidades originarias asentadas en la provincia de Chaco y en el conurbano bonaerense, gracias al apoyo de otras y diversas entidades nacionales e internacionales, como Child Care (Alemania), la Fundación ARCOR, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (España), Save the Children (España) y la Embajada de Suecia en Argentina. El estudio y la promoción del desarrollo del lenguaje y la alfabetización temprana intercultural y bilingüe se constituyó en una línea de acción sostenida por el grupo a lo largo del tiempo. Incluso con la OEI. “El vínculo que mantenemos con la OEI tiene ya muchos años y ha facilitado la articulación de la investigación con acciones de transferencia”, dice Rosemberg.

“Mi línea de trabajo como investigadora y la de mi equipo en el CONICET sostiene la importancia de articular las acciones de investigación con la transferencia de los resultados. En nuestra línea de trabajo la transferencia no es tan solo la aplicación de los resultados de una investigación ya terminada. Es también parte misma del proceso de investigación, una forma de acercarnos a la realidad, de conocer cómo los niños aprenden y desarrollan el lenguaje. Al mismo tiempo que buscamos sistemáticamente su desarrollo, nos focalizamos también en analizar los entornos y estrategias educativas que favorecen el lenguaje infantil y la alfabetización temprana. En nuestra línea de trabajo, investigación y transferencia se implican mutuamente en un ciclo que busca aportar a la creación de conocimiento y a la ampliación de las oportunidades educativas. Con un enfoque interdisciplinario, articulamos categorías de la educación, la lingüística, la psicología, para aproximarnos teóricamente a la adquisición del lenguaje oral y escrito, promover acciones en el campo educativo y generar conjuntamente con actores del campo, docentes y miembros de las comunidades, propuestas que contribuyan directamente a la modificación de la realidad”, explica la científica.

A lo largo de todos estos años crearon no sólo materiales y libros para docentes, sino también libros infantiles y de lectura “etnográficos”, creados a partir de las observaciones y grabaciones de los niños realizadas en el marco de los proyectos. El objetivo de esas publicaciones es recuperar la mirada de los niños respecto de su realidad, sus intereses, motivaciones y conocimientos, la lengua o variante lingüística de sus comunidades, para luego ponerlos en diálogo con otros conocimientos y formas culturales y con otros repertorios lingüísticos y discursivos. En los últimos años, algunos de estos materiales fueron desarrollados gracias al aporte de otras entidades diversas como UNICEF y la Fundación Perez Companc.

“Ahora, para el proyecto de Salta específicamente, escribimos un libro para primer ciclo que recupera, en los textos y las propuestas de actividades de alfabetización, los fondos de conocimiento de la comunidad como punto de partida para los distintos aprendizajes. Además, integramos al proyecto una App para promover la alfabetización temprana en el hogar. En la aplicación se incluyen cuentos leídos, actividades y juegos para ampliar el vocabulario y favorecer el desarrollo discursivo y el acceso y la comprensión del sistema de escritura. Tiene tres recorridos, uno diseñado para niños que hablan el español como primera lengua, otro para quienes crecen en familias que hablan el español como segunda lengua, ya sea porque hablan una lengua indígena o porque son familias migrantes y otros para niños que hablan q´om. Se trata de un desarrollo que creamos en pandemia, como una iniciativa de nuestro instituto, ante la imposibilidad de trabajar en talleres presenciales con familias y jardines. También participaron en el diseño de la App docentes y los miembros de las comunidades con los que veníamos trabajando. Se llama Huo’ona Cuentos; “huo’o na” es una expresión en qom que quiere decir ´tenemos´, entonces significa ´Tenemos cuentos´. El nombre refleja la diversidad lingüística de nuestro país. Son propuestas pensadas para que el niño realice junto con otras personas de su familia. Es de acceso libre y gratuito. Y se descarga en dispositivos Android del Play Store. Funciona offline, algo que nos desvelaba, porque de otro modo era imposible llegar a los hogares que tienen poca conexión a internet”, señala Rosemberg.

La diversidad hace la fuerza

El primer paso del proyecto que llevó adelante en Salta el equipo de Rosemberg fue elaborar un diagnóstico sobre la situación de aprendizaje en relación a la lectura, escritura y vocabulario en las escuelas de Embarcación y Santa Victoria Este. “Eran chicos y chicas mayormente de comunidades wichís, pero también chorote, chané, guaraní y q´om, que diferían en su situación de bilingüismo, en el dominio del español y de su lengua indígena. Además, muchos de los docentes de las escuelas estaban a cargo de plurigrados, es decir integraban distintos grados. Ello implicó un desafío, en la medida en que buscamos, junto con los docentes, hacer uso de las dimensiones positivas que puede implicar chicos y chicas con distintos niveles de conocimientos en una misma clase para construir situaciones de enseñanza y aprendizaje que pudieran ser potentes para todos”, apunta la científica.

Después del diagnóstico, el segundo paso fue formar a casi trescientos directivos, docentes y auxiliares indígenas para fortalecer la alfabetización. Las propuestas de formación atendían a si los chicos con los que trabajaban requerían aprender el español como segunda lengua o si se trataba de chicos que entraban al jardín de infantes hablando español y requerían directamente avanzar con propuestas de alfabetización temprana. “Desde el proyecto abordamos la formación conjunta de los docentes criollos y los docentes bilingües, miembros de las comunidades indígenas, es decir, trabajamos conjuntamente con ´la pareja pedagógica criollo-bilingüe´, lo cual fue una novedad. La formación fue muy bien recibida. Había mucha necesidad de intercambiar y ganas de repensar las prácticas. En esta zona los maestros no habían tenido ninguna capacitación oficial presencial en los últimos veinte años sobre este tema. Solo accedían a una oferta de capacitaciones privadas”, añade Migdalek. La formación consistió en seis encuentros presenciales, que se hicieron dos en el 2022 y cuatro en el 2023, y todo un seguimiento virtual con registros de video y audio de actividades de alfabetización en grupos de WhatsApp.

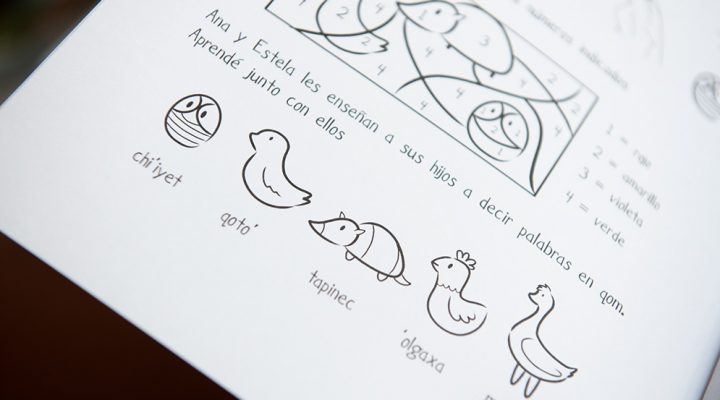

Además, distribuyeron e imprimieron, como tercer paso, materiales didácticos elaborados por el equipo de Rosemberg a lo largo de sus años de trayectoria como científica del CONICET, destinados especialmente para el nivel inicial y el primer ciclo primario, con juegos y cuentos desde una perspectiva intercultural: los Cuentos de Oscarcito para el nivel inicial; un libro de lectura con base etnográfica y la serie DANY, con guías y libros recortables para ser usados por los docentes y maestros bilingües que enseñan a niños que hablan su lengua originaria y tienen que aprender el español como segunda lengua. En el marco de este proyecto el equipo de CONICET elaboró el libro Las aventuras de Ernestina, Huaqajñe y Pablo y un libro de actividades para ser usado con niños de primer a tercer grado. Este libro recupera episodios de libros previos elaborados por el grupo de investigación en base a observaciones realizadas en las comunidades collas en Salta hace ya muchos años, en la década del 90. “En esa oportunidad, como los chicos no hablaban en la escuela, los maestros no sabían cómo hacer para que participaran, cómo enseñarles, entonces hicimos grabaciones de audio y video en las casas de los chicos en la escuela, y trabajamos al mismo tiempo con los maestros. Les mostrábamos que, en sus interacciones en su comunidad, los niños recurrían a un repertorio lingüístico rico y variado y desplegaban y hacían uso numerosos conocimientos, que estaban en gran medida ausentes de las situaciones de enseñanza en la escuela. Una de las maestras, Eulalia Flores, nos dijo que ella iba a usar los registros de una nena que había grabado, de Ernestina, para enseñarles a leer y escribir. Y le dijimos ´bueno, hagamos un libro en base a las observaciones, un libro en el que Ernestina sea la protagonista´. Con Las aventuras de Ernestina nacieron los libros etnográficos. Estos libros resitúan a los niños en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Buscamos que los niños aprendan a leer y escribir, aprendan nuevos conocimientos y nuevos repertorios lingüísticos, pero recuperando los conocimientos y la lengua de su comunidad y no negándolos”, recuerda Rosemberg.

Y agrega: “Ahora, en el proyecto que desarrollamos en Santa Victoria Este y Embarcación en Salta, empezamos usando episodios de ese libro, Las Aventuras de Ernestina y de otro libro, Las aventuras Huaqajñe, que escribimos en 2010 junto con docentes bilingües qom de Chaco. Pero los maestros bilingües nos instaron a hacer un libro en el que se incluyera también la realidad de sus niños. Entonces, a partir de un pequeño trabajo etnográfico en una comunidad wichí llamada El Carboncito, y en conjunto con los docentes de la zona, a partir de las observaciones de Pablo, un niño wichí, elaboramos una serie de episodios y armamos una trama narrativa en la que se integraban las historias de Ernestina, la niña kolla y Huaqajñe, la niña qom. También incorporamos poesías, juegos y referencias a festividades de otras comunidades indígenas de la zona que nos acercaron las docentes. Este libro, escrito en colaboración con los docentes, refleja nuevamente la forma de trabajo de nuestro equipo, que privilegia el anclaje en las comunidades en las que trabajamos”.

Alejandra Stein agrega que el nuevo libro de actividades incluye algunas destinadas a niños que no dominan el principio alfabético, es decir, actividades de escritura de palabras en las que se enseñan las relaciones entre la forma oral y la forma escrita, las letras y los sonidos, y propuestas que tienen mayor complejidad y que buscan promover la escritura y la lectura fluida, para aquellos que ya tienen conocimientos básicos del sistema. “Este material les permite a los docentes generar situaciones de enseñanza en torno a un eje temático con chicos y chicas que se encuentran en distintos puntos del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Así, los materiales plantean actividades de distinta complejidad y situaciones de colaboración entre pares; esta flexibilidad es, precisamente, aquello que facilita la dinámica en las aulas plurigrado”, observa Stein.

Para Rosemberg, “el vínculo entre los niños y los libros es fundamental desde edades iniciales. Estos libros fortalecen la identidad comunitaria y lingüística de los niños, pero también buscan integrar otros mundos. Los libros que diseñamos con el equipo retoman la vida cotidiana de los niños, pero expanden el mundo de conocimientos de los niños mediante la articulación con otros textos en los que los niños tienen la oportunidad de aprender nuevas palabras, conceptos, otras formas de discurso. Hoy, la tecnología está presente en mayor o menor medida en la vida cotidiana de casi todos los niños de nuestro país, pero el libro escrito tiene un valor adicional desde el punto de vista afectivo y cognitivo, de permanencia, es un objeto, transforma en espacial la dimensión temporal de la oralidad; así como la escritura a mano es fundamental en el proceso de alfabetización”, concluye la científica.

Referencias bibliográficas:

Aplicación educativa

Rosemberg, C.R., Ojea, G., Migdalek, M.J., Stein, A., Alam, F., Cuneo, P., Junyent, A. (2022) Huo’o na cuentos [Tenemos cuentos]. App educativa disponible en Play store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pontura.conicet&hl=es_VE

Libros etnográficos

Rosemberg, Ojea…. (2024). Las aventuras de Ernestina, Huaqajñe y Pablo. UNICEF, OEI y CIIPME-CONICET. En prensa

Ojea, Rosemberg…. (2024). Las aventuras de Ernestina, Huaqajñe y Pablo. Para leer,escribir, pensar y jugar. UNICEF, OEI y CIIPME-CONICET. En prensa.

Codutti, J.R. Díaz, H. García, O López, Gutiérrez, F., Ojea, G., Rosemberg, C.R., Silvestre, A., Vallejos, M.L., Zalazar, M. A. Zenón, S. (2010). Las aventuras de Huaqajñe. AECID, Fundación Infancia y Aprendizaje CONICET. ISBN 987-987-05-9598-4. Argentina.

Hirsch, C.; Rosemberg, C.R.; Amado, B. y Ojea, G. (2013). Las aventuras de Huaqajñe. Para leer, escribir, pensar y jugar. Primera edición. Buenos Aires, Editorial Imprenta 2.0. ISBN978-987-29587-0-1. Argentina.

Inderecio, B.; Ojea.G.; Rosemberg C.R.; Sánchez, A.; Sgarbi. S. (2013). Dany. Primera edición. Buenos Aires, Editorial Imprenta 2.0. ISBN 978-978-2958-72-5. Argentina.

Ojea, G.; Romero, N.; Rosemberg, C.R.; Sgarbi, S. (2013). Dany – Na’aqtaguec, Na’qaatqa, Relatos, Tolhomtes. Primera edición. Buenos Aires, Editorial Imprenta 2.0. ISBN 978-978-2958-73-2. Argentina.

Rosemberg, C. R., Borzone, A. M. y Flores, E. (2002). Las aventuras de Ernestina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Programa de Acciones Compensatorias. ISBN 987-433350-2. Argentina.

Borzone, A. M., Rosemberg, C. R. y Flores, E. (2002). Las aventuras de Ernestina. Para leer,escribir, pensar y jugar. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Programa de Acciones Compensatorias. Argentina.

Por Cintia Kemelmajer