Ciencias Biológicas y de la Salud

La herramienta que impulsa el ritmo de la investigación

Científicos del CONICET participan del análisis del genoma de la vinchuca con el objetivo de avanzar en el conocimiento del insecto vector de la Enfermedad de Chagas.

En 1909 el médico brasileño Carlos Chagas en un pueblo de Minas Gerais, Brasil, se topó con enfermos que padecían una sintomatología con características propias: fiebre, aumento del tamaño de hígado y bazo y cardiopatías. Primero analizó la presencia de triatominos, una subfamilia de insectos que en Argentina se conocen con el nombre de vinchucas. Al estudiarlos descubrió en su interior la presencia de un parásito unicelular microscópico al que llamó Trypanosoma cruzi, que causaba la enfermedad que más tarde recibió su nombre. Chagas hizo un triple descubrimiento: una enfermedad, su agente causal y su transmisor.

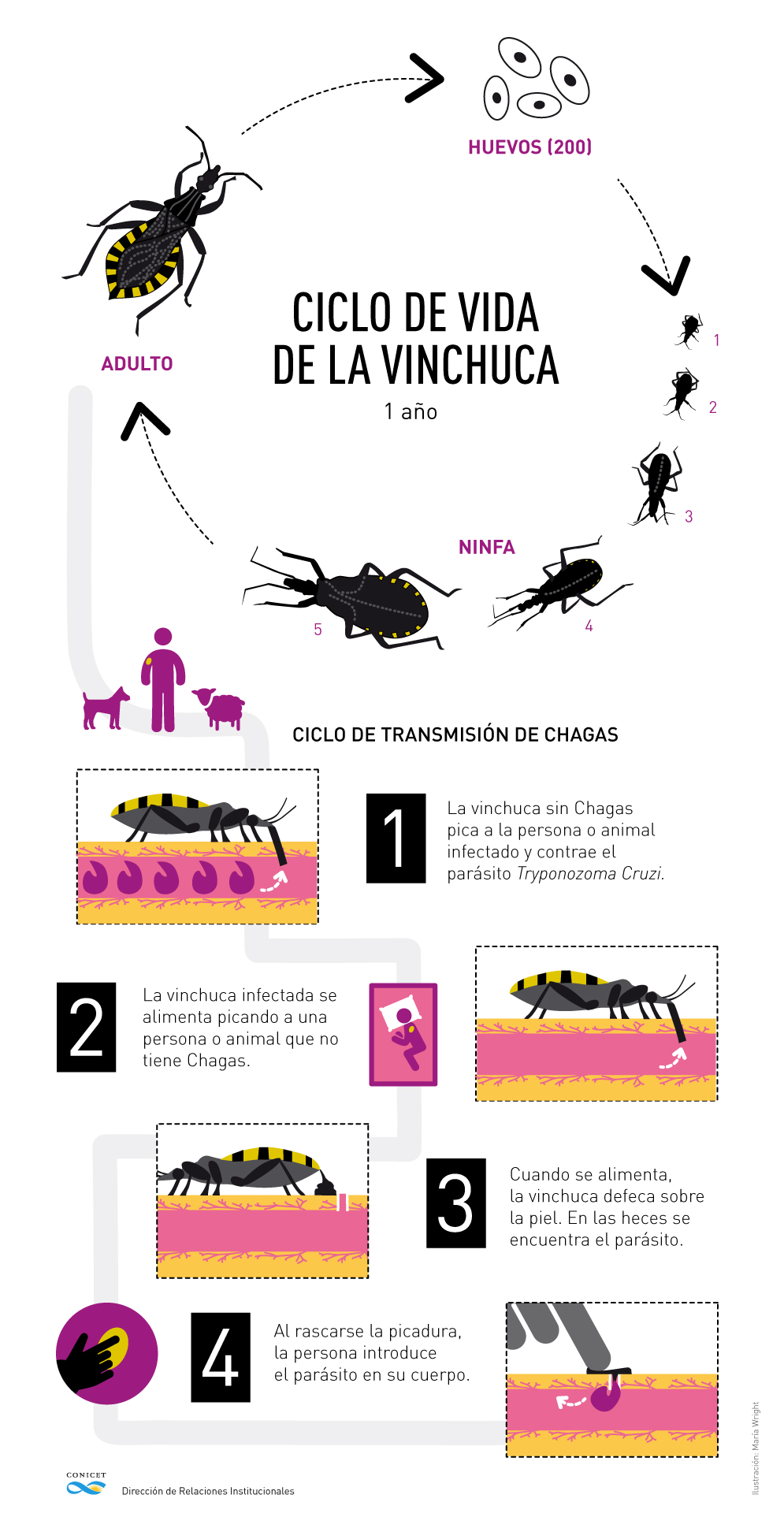

El contagio más común de la enfermedad se da por la picadura de la vinchuca infectada con parásitos. El Mal de Chagas es la enfermedad parasitaria de mayor importancia en América Latina y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas, la mayoría de ellas en la región. Actualmente no existe una vacuna contra la enfermedad, por lo que el método más eficaz para prevenirla es el control vectorial.

Recientemente, investigadores del CONICET publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y en otros artículos adicionales en Insect Biochemistry and Molecular Biology el análisis del genoma de la vinchuca, que aporta información sobre la evolución y la biología molecular del vector y que permite avanzar en el control del transmisor de la enfermedad.

“Es importante estudiar el genoma porque nos permite saber más para poder estudiar soluciones al problema de Chagas. Es proveer de conocimiento básico, por ejemplo, en el caso de los grupos de investigación argentinos que están estudiando resistencia insecticida o señales hormonales para tratar de encontrar nuevos mecanismos de control que aún no tenemos. El genoma de la vinchuca no va a salvarnos del Chagas pero va a contribuir. El trabajo es importante porque es un esfuerzo mayormente latinoamericano que estamos tratando de colaborar a un problema que esencialmente es de la región”, asegura Rolando Rivera-Pomar, investigador principal del CONICET en el Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG), miembro del comité coordinador del proyecto de secuenciación y análisis del genoma de la vinchuca.

Rivera-Pomar agrega que con la secuenciación de Rhodnius prolixus, una especie de vinchuca que está en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, cierran el triángulo de hospedador-parásito-vector. “Teniendo los tres secuenciados es mucho más fácil empezar a estudiar interacciones entre los genes: qué pasa con los genes del parásito y de la vinchuca cuando se encuentra un organismo, qué pasa con los genes del parásito y el hospedador cuando se encuentran, etc. Secuenciar un genoma es fácil hoy en día, el problema es interpretar la información, que es lo que lleva más tiempo”, dice.

Las investigaciones se realizaron sobre la base del análisis del genoma de la especie Rhodnius prolixus, que se encontraba secuenciado desde el año 2010 y desde entonces científicos de todo el mundo pueden acceder a esa información para estudiarlo.

Rhodnius prolixus es una especie más selvática que urbana y no es central en la transmisión de la enfermedad. Pero se optó por esta especie a pesar de que su importancia sanitaria es menor que la de Triatoma infestans que es la más importante en Argentina, Bolivia, Brasil y Chile porque es la más fácil de criar en el laboratorio porque tiene un ciclo de vida más rápido y su genoma es más chico y por lo tanto más fácil de secuenciar.

El investigador explica que el sistema inmunológico de la vinchuca parece ser diferente al de otros insectos. Las vinchucas necesitan bacterias para vivir, por lo tanto si tienen un sistema inmunológico que las destruye es un problema para el insecto. Cuando el tripanosoma entra a la vinchuca sufre una serie de transformaciones que replica y hace que la vinchuca transmita la enfermedad. El parasito, nunca sale del sistema digestivo del insecto entonces es posible que no sea capaz de sobrevivir fuera de él, eso puede ser debido a una reacción inmunológica de la vinchuca contra el parásito que no pasa en otros insectos y que la hace mucho más eficiente.

Rivera-Pomar, quien además es investigador en el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires (CITNOBA, CONICET-UNNOBA), aclara que los distintos grupos de investigadores del CONICET como el de Sheila Ons, investigadora adjunta en el CREG, y el de Patricia Juárez, investigadora principal en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata “Profesor Doctor Rodolfo R. Brenner” (INIBIOLP, CONICET-UNLP) estudian la resistencia de las vinchucas a insecticidas. “¿Cómo podemos eliminarlas? ¿Qué tipo de insecticida hay que usar? Sabiendo como funciona el sistema de resistencia uno podría entender cual es el mecanismo por el cual estas vinchucas son solo sensibles a los zapatazos, no hay programa de fumigación que sirva”, comenta.

Aplicaciones del genoma

El grupo de Ons tiene dos líneas de investigación, una de ellas sobre la regulación endocrina de los insectos y de las vinchucas en particular, y otra vinculada con la resistencia y el mecanismo de detoxificación de insecticidas. Rivera-Pomar aclara que en conjunto con Ons comparan los genes de resistencia secuenciados en Rhodnius prolixus con los de Triatoma infestans para encontrar los que están presentes en esta especie y así poder entender los mecanismos de resistencia con el fin de mejorar la eficacia de los rociados con insecticidas.

“Con la información genómica podemos buscar todas las hormonas de la vinchuca por similitud con moléculas de otras especies que ya se conocen. Identificamos la mayoría de las presentes en ellas, y después lo hicimos con los receptores para esas hormonas y actualmente estudiamos qué función está cumpliendo por técnicas que ahora son menos informáticas y más fisiológicas. Los procesos que estudiamos son la muda, el desarrollo, la diuresis y los mecanismos sensoriales. En paralelo identificamos genes que tienen que ver con la detoxificación de insecticidas. Cuando ingresa un insecticida al organismo del insecto, tiene mecanismos que transforman moléculas tóxicas en algunas que no son tóxicas y eso lo hace a través de una serie de enzimas que están codificadas en el genoma”, afirma Ons.

Por su parte, desde el INIBIOLP, el equipo de Juárez trabaja en el desarrollo de un nuevo método ecológicamente aceptable para el control de la vinchuca. Desde hace más de 30 años, en el Instituto estudian diversos aspectos de la cutícula y el tejido epidérmico de la vinchuca. Esta estructura está compuesta por una matriz de lípidos y proteínas que contiene quitina y funciona como exoesqueleto, fuente de energía y primera barrera frente a las agresiones del ambiente (penetración de insecticidas, abrasión, desecación, entre otras).

“Identificamos genes que codifican enzimas clave en las distintas etapas de la biosíntesis de ácidos grasos, hidrocarburos y feromonas cuticulares. En cuanto a los mecanismos de resistencia metabólica, identificamos el conjunto de genes de citocromo P450 monooxigenasas, una superfamilia de enzimas con roles esenciales en la formación de moléculas endógenas y en mecanismos de detoxificación y reportamos otros relacionados con el metabolismo de la quitina, procesos de esclerotización y proteínas cuticulares estructurales. A partir de la información que aporta el genoma podríamos avanzar en el desarrollo de insecticidas con nuevos blancos de acción y en el estudio de la interacción del insecto con el medio ambiente a través de la cutícula. Desde las señales químicas que emiten estos insectos hasta la interacción con insecticidas a través de enzimas encargadas de su detoxificación y/o de proteínas que regulan su penetración”, explica la investigadora.

Actualmente, además del análisis completo de todos los genes expresados de Triatoma infestans, mediante un proyecto de cooperación internacional con México están realizando la secuenciación de las especies de importancia sanitaria en ese país: Triatoma dimitiata y Triatoma pallidipennis. Con esas tres especies más Rhodnius prolixus, cubrirán el conocimiento parcial o total del genoma de las especies de vinchucas que van desde México hasta Argentina.

“El genoma es una herramienta de información que impulsa la velocidad de investigación sobre una determinada especie de manera muy importante, porque sin conocerlo al intentar investigar la especie vamos a ciegas y todas las herramientas que podemos utilizar son mucho más lentas”, concluye Ons.

Del análisis del genoma de la vinchuca participaron investigadores y becarios del CONICET, pertenecientes al CREG, INIBIOLP y CITNOBA, en donde se realizó una parte importante del trabajo y a partir de él se generó un grupo de investigación en genómica de insectos plaga.

Sobre investigación:

Rolando Rivera-Pomar. Investigador principal. CREG.

Patricia Juárez. Investigadora principal. INIBIOLP.

Sheila Ons. Investigadora adjunta. CREG.

Gustavo Calderón-Fernández. Investigador adjunto. INIBIOLP.

Natalia Esponda-Behrens. Becaria postdoctoral. CREG.

Andrés Lavore. Becario postdoctoral. CREG.

Lucía Pagola. Profesional asistente. CREG.

Agustina Pascual. Becaria doctoral. CREG.

Nicolás Pedrini. Investigador adjunto. INIBIOLP.

Juan Pedro Wulff. Becario doctoral. CREG.

Franco Maximiliano Salinas. FCEN-UBA.

El proyecto fue financiado por el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Fundación Bunge y Born.

Por Cecilia Leone.